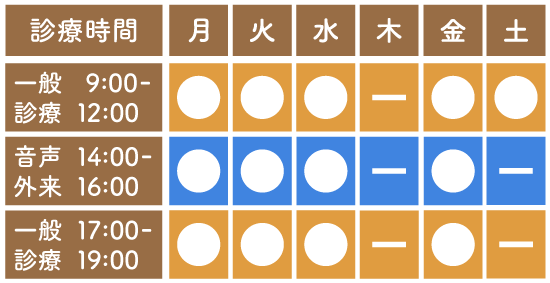

音声外来・声の診療とは

ドクター(二村院長)が診察をする外来です。声がかすれる、いつも通りに声がでない、しゃべりにくいなど、声の異常でお困りの方が対象となります。プロフェッショナルの方(歌手など)のご相談も、音声外来をご利用ください。

声の治療には3種類の方法があります。「薬物治療(飲み薬・点滴・ネブライザー・声帯への注射など)」「音声治療」「手術治療」です。どれが適切かを判断し、治癒に向けての方向づけを行っていきます。

※音声外来のご予約はWEBかお電話で予約をお願いします

音声治療とは

言語聴覚士による、声の訓練と喉のケアを中心とした治療(の一部)です。声の生活習慣や、発声の行動・発声方法を変えることで、声の改善を図ります。「声のリハビリテーション」と言ってもいいかもしれません。

声の総合診療所

薬の治療だけでなく、言語聴覚士による音声治療と、診療所内でできる声帯注射、済生会中津病院との連携による手術治療など、声に関する悩みや問題をトータルでサポートしています。お困りの際は、いつでもご相談ください。

声の病気と治療法

治療の開始

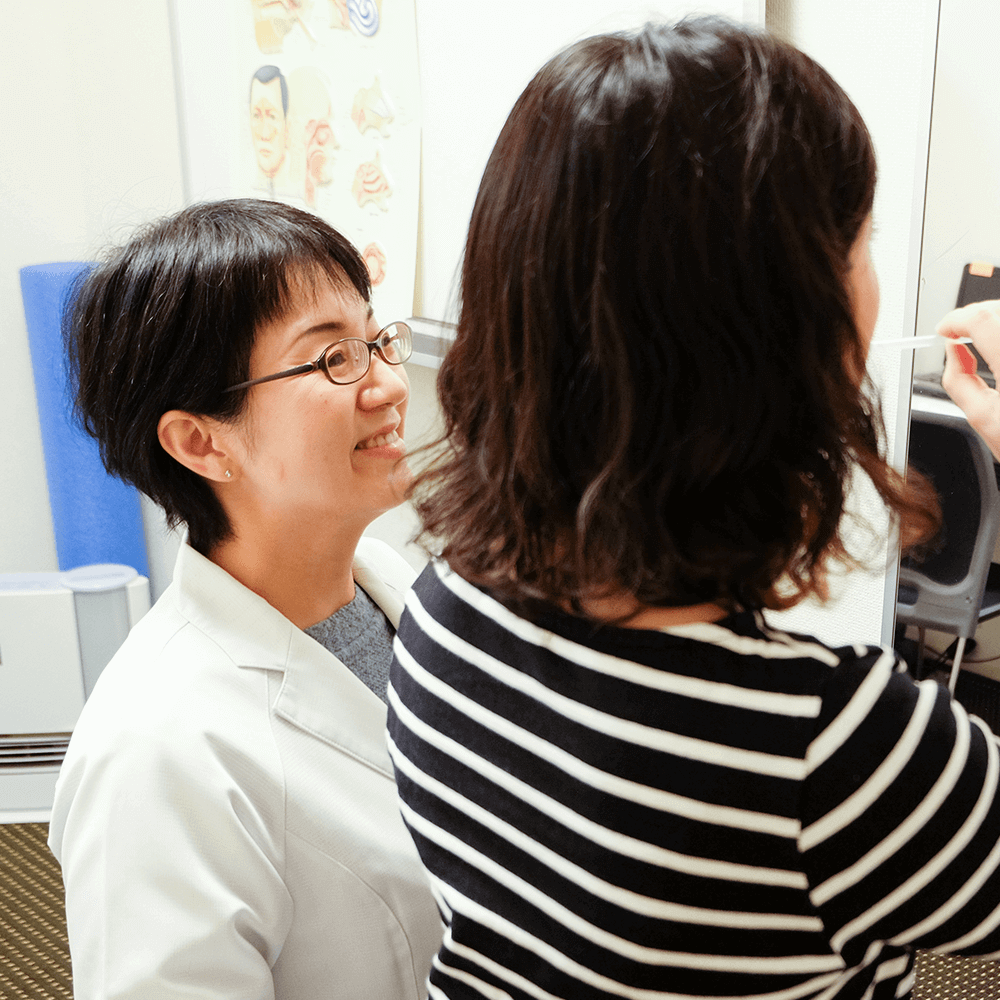

医師の診察では喉頭内視鏡とストロボスコープ(声帯の振動状態を観察するための装置)で声帯を観察します。声帯にできものがないか、きちんと動いているか、粘膜は振動しているかなどをみて診断します。そして患者様の状態が音声治療で効果がありそうな状態であれば言語聴覚士による治療を開始します。

音声治療の最初のセッションでは言語聴覚士が声域や声・息がどの程度続くか、どの程度声がかれているかなどを調べます(音響分析・音声機能検査)。音声治療を行ったことによる効果について同じ検査をして評価をするためです。

発声のメカニズムを知って頂き、患者様の現段階における声の出し方や使い方、生活環境などを問診によって確認します。

その上で患者様お一人おひとりに合わせた音声の悪化防止および改善のために自らが配慮すべきことを相談、助言を行っていきます(声の衛生指導)。

2回目以降の治療

2回目以降、音声治療のプログラムに入ります。声のエネルギー源は「息」、つまり「呼吸」です。息が弱くなると声も弱くなります。音声障害は呼吸の問題があっても引き起こされます。必要に応じて腹式呼吸法を含めた、呼吸練習を行います。

声になるための音を出すのは声帯ですが、声を使いすぎたり、声帯を閉めすぎたりすると声帯に負担がかかり声の障害を引き起こすことになります。

音声障害が声帯に負担がかかる声の出し方をしていたり、のどの周囲の筋肉が緊張しすぎていると考えられる場合にはのどの力を抜くようにリラクゼーション(ストレッチなど)や、発声練習を行います。またVocal Function Exerciseという声の出し方の訓練方法がよく用いられます。

治療にかかる時間

音声治療の所要時間は診察、音声治療、のどの吸入(ネブライザー)を全て含めて1回あたり約1時間です。

音声治療に際しては医師がまず診察を行い、リハビリをしてよい状態なのか、順調に進んでいるか、リハビリ方針に間違いはないかなどの確認を行います。炎症がある時は声の訓練を控えるよう指示する時もあります。毎回、喉頭や声帯などの状態を確認しながら進められ、患者様の現在の声帯の状態や、個々の生活背景に合わせて、お一人お一人に合わせたリハビリ計画を立てて進めていきます。症状によって薬物治療や手術も含めた治療計画を立てます。

治療費用

音声治療は保険適応で行なっています。

脳血管障害リハビリテーション料(I)単位(20分)につき245点(言語聴覚士が行う治療については音声、言語療法は脳血管障害リハビリテーション料に準じて算定しています)

喉頭ファイバースコープ 600点 ストロボスコープ 450点(月1回ないし2回算定)

音響分析 450点 音声機能検査 450点(月1回算定)

言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist; ST)とは

1997年に国家資格として認められ、有資格者は全国に約3万2千人います(日本言語聴覚士協会, 2019年)。ことばや聞こえなどのコミュニケーション機能に問題がある方、食べること・飲み込むことに問題がある方に対して専門的な検査および評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言その他の援助を行う専門職です。言語聴覚士は医師と共にこうした問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すための検査も実施します。

当院ではボイスクリニックとして声の障害に対して特に力を入れており、音声治療はSTが担当します。

また声のだけでなく、聴覚(聞こえ)についても聴力検査や補聴器のフィッティング(補聴器外来)にも従事しています。

言語聴覚士(ST)の紹介

北井ST、杉本ST、山﨑STが音声治療を担当します

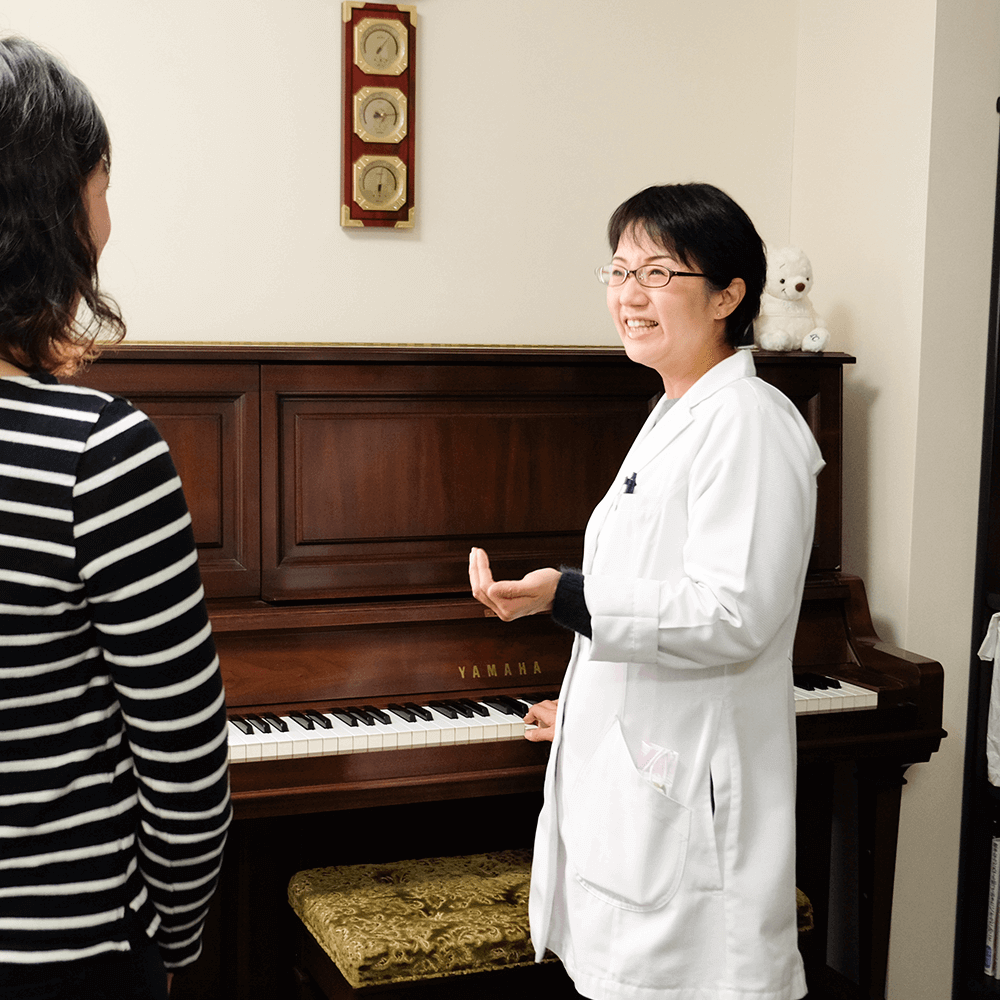

音声治療の様子

大小2部屋の音声治療室があります。声の検査・分析する機器を備え各種検査を行います。音響分析装置は声の状態を測定・解析し、治療の効果判定に役立てます。

手術治療について

当院は大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科との連携によって院長の執刀による音声改善手術を行っております。

音声治療では改善しなかった場合や、手術治療が優先される病態と判断した場合は手術治療の提案をさせていただきます。また入院治療が仕事などの都合上、不可能な方などには局所麻酔による外来手術が可能な場合もあります。( 済生会中津病院 ホームページ )

またガンが疑われる場合など疾患によってはより専門的な治療が必要になる場合もありますので、疾患に応じて関連病院を紹介させていただいております。

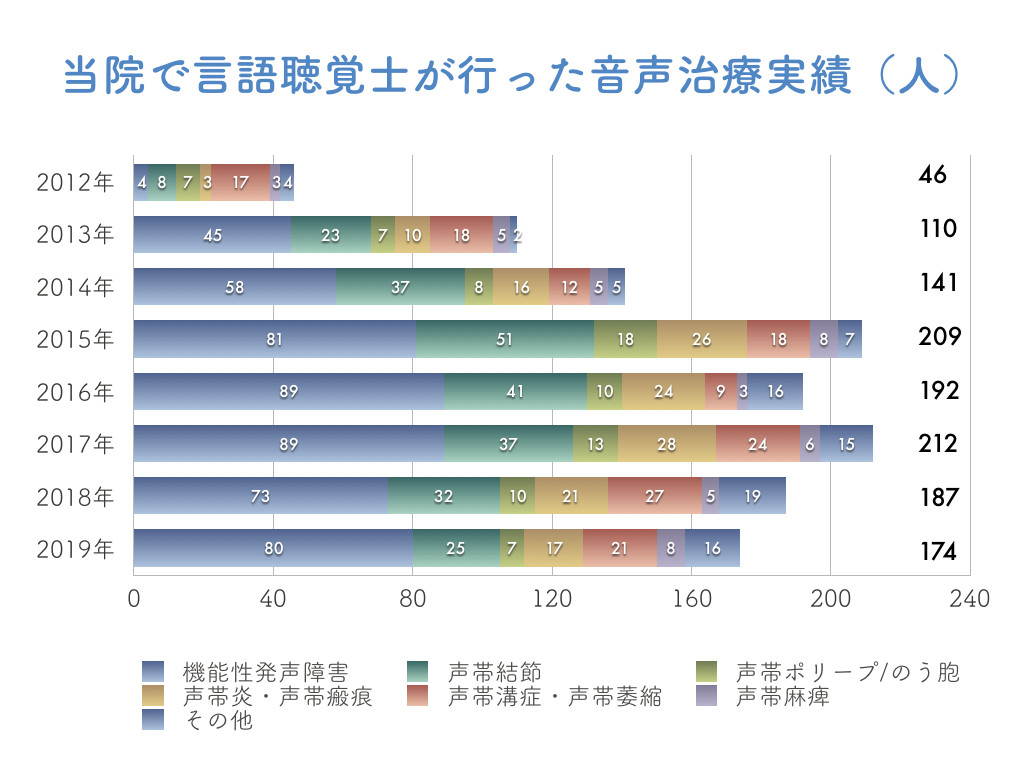

実績