column

痙攣性発声障害の治療

2018年より痙攣性発声障害の治療方法としてボトックス®︎の声帯注射が保険適用となりました。ボトックスというと、美容整形などの治療で耳にしたことがあるお薬かもしれません。痙攣性発声障害という病気にボトックスが効くというのはどういうことなのでしょうか、そもそも痙攣性発声障害という病気はどのような病気なのでしょうか。

痙攣性発声障害の2つの病型

痙攣性発声障害には2つの病型があると言われます。内転型痙攣性発声障害と外転型痙攣性発声障害で、内転型がほとんどで、当院で経験している患者さんでも外転型の方はごくわずかです。

内転型痙攣性発声障害の主要な症状は、声が詰まる、声が途切れる、声がふるえる、のど詰め声です。

外転型痙攣性発声障害の主要な症状は、気息性嗄声(息漏れの多い声) 、声の抜けや失声、声の裏返り、囁き声です。

このような症状がコントロールできずに何をしても治らないというのがこの病気の特徴になります。診断基準に照らし合わせると先に挙げた4つの症状のうち3つ以上当てはまると痙攣性発声障害の疑いが強いか確実例となります。

またこの病気には、話しにくい特定の言葉がある、高い声では症状が軽くなる、笑い声や泣き声、囁き声、裏声では症状が軽くなる、電話や人前で発言するなど緊張やストレスで症状が悪化するなどの特徴があります。

見分けが難しい症状

声帯は喋ったり歌ったりと声を出すときに、「適当な」強さで閉まる必要があります。内転型痙攣性発声障害ではこの「適当な」強さのコントロールができず締まり過ぎてしまったりふるえたりします。過緊張性発声障害や心や気持ちの問題で声が出にくいという病気と見極めが難しいことがあるのですが、言語聴覚士の音声治療によって声の出し方をコントロールして症状が改善すれば痙攣性発声障害ではない、あるいは痙攣性発声障害としての治療はしなくて良いことになります。

どのように治療するのか

声を出すときに声帯をコントロールできず閉まり過ぎるのは声帯を閉める筋肉の活動が強くなり過ぎるためです。外転型では逆に閉めるコントロールができなくなるということになります。まずは声の出し方を変えることによりこの症状が軽くなるかどうかを見極める必要があります。当院では診断を兼ねて音声治療をまず行うことにしています。この段階で症状がなくなれば、痙攣性発声障害とは言えないということになります。

痙攣性発声障害はこのような声の出し方だけでは治らないということがポイントになります。声帯の筋肉が意に反して過度に反応してしまうからです。

痙攣性発声障害に対してボトックス®︎が保険適用となりましたので、当院では治療を行なっています。ボトックスは筋肉の働きを止める薬剤で、少量を声帯の筋肉に注入することによって過度な筋肉の活動を抑えるというのが理屈になります。

文献ではボトックスの治療では7割程度の方に効果があると言われます。この治療法のメリットは皮膚から筋電図を用いて注入するため、注射による多少の痛みがありますが、短時間で済み、侵襲が少ないことです。また効果が3ヶ月から4ヶ月で切れるため、治療を試してみて効果を見るということもできることです。しかしデメリットとして効果が一定期間で切れるため、繰り返し治療を行う必要があります。

その他の治療方法としては甲状軟骨形成術II型などの手術があり、ボトックスを繰り返し行わなければならない方など手術を希望の方は施行可能な施設を紹介させていただきます。

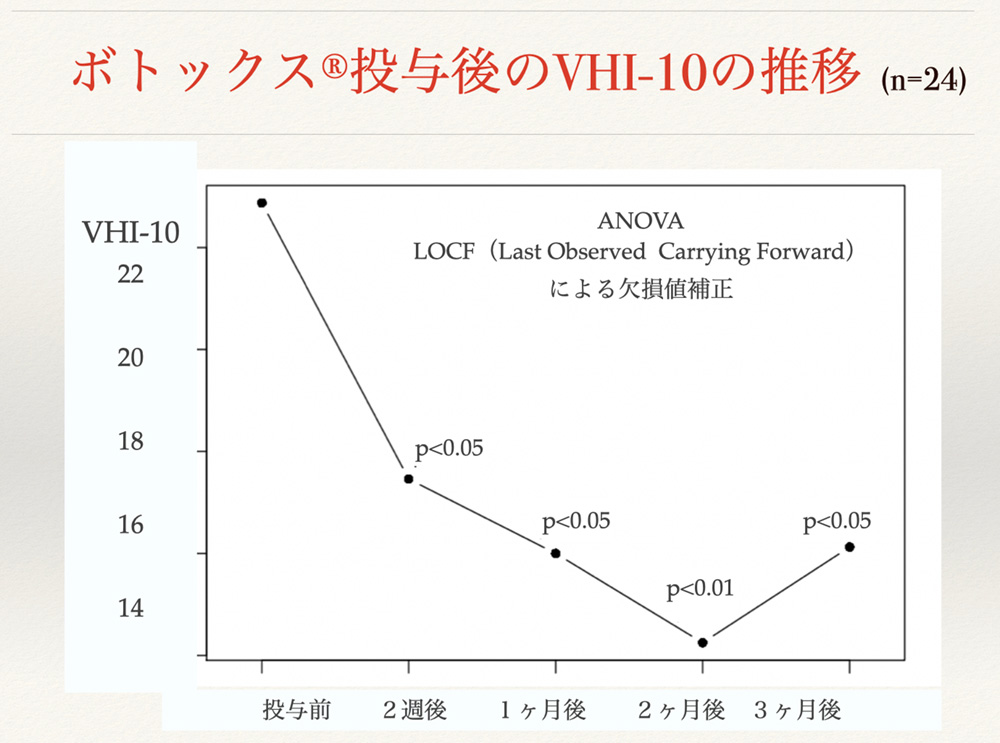

当院で痙攣性発声障害にボトックス投与後の治療効果を調査したグラフです。VHI-10という指標で投与後の自己評価の経過を見ていますが、2週間後から3ヶ月後まで、声を出しやすくなり、2ヶ月目が最も声を出しやすくなっているという結果でした。

(西日本音声外科研究会にて発表; 2020年)

ぜひ一度問い合わせください

当院ではこのような詰まり声や途切れる声の症状の方に対し、言語聴覚士とともに音声治療を行い、効果が出なかった方には診断と治療の2つの意味でボトックスの治療をお勧めしております。

声についてのご相談はどうぞ昼間14:00-16:00の音声外来をお電話で予約いただくか、一度一般外来を受診ください。